交通事故被害者で、肩の痛みを訴える方は多いです。

肩が上がらなくなることもしばしばあります。では、肩が挙がらないからと言って後遺障害が認定されるのかといえば、そうでもないのが実情です。

肩の痛みに対して医師がつける傷病名は多岐にわたります。

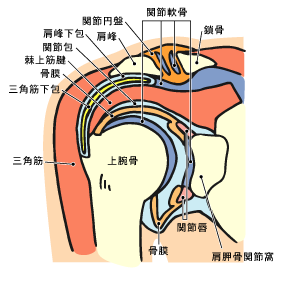

肩打撲、肩挫傷、肩鍵盤断裂、肩鍵盤部分断裂、インビンジメント症候群、肩関節周囲炎などですが、大きく3つに分けると、断裂か炎症かそれ以外に分けることができます。

肩の痛みの後遺障害とは

肩に痛みがあって、可動域が制限されるようであれば後遺障害の等級がどの程度になるか考えて、適切な治療と画像所見をきちんと揃えておかなければなりません。ただし、肩の痛みについては「画像所見があって可動域の制限があれば等級は認定される」と考えるのは間違いです。

可動域に制限が出たとしても自賠責からは、

「後遺障害診断書に記載されているような可動域制限は生じることはない」

「間接可動域制限の原因となる客観的所見に乏しく」

「本件事故による当該部位の器質的損傷は認め難い」

などという理由で、認めてこない事が多数です。

なぜかというと、肩については元々あった(既往歴)と捉えられてしまう画像所見が非常に多いからです。実際に事故と因果関係がない画像所見が多いのも事実ですが、それでも事故によって肩の痛みなどが発生したのであれば、後遺障害は認定されるべきです。

肩の炎症と診断されても、滑液包なのか関節包なのか、腱板損傷と診断されているが断裂なのかそれとも確定診断ができないのか(肩のMRIで的確な診断をするのは難しいです)交通事故被害者にとって肩の痛みは治療においても、賠償においても難しい問題の多いといえます。

そして、その結果認定されるのは、非該当、14級、12級、10級の4つの中からの選択となります。

肩の後遺障害への道

MRIの撮影は必須です。2回は撮影したいです。その上で、適切な治療を受けて、症状固定とします。症状固定時には理学的検査を受けたほうがよりベターといえます。

関連ブログ:肩の後遺障害

このページでコメント、FAQ(無料) 匿名、無料でご利用いただけます。

事故で6ヶ月通院して、今、後遺障害診断書を、病院で書いてもらっているのですが、認められるか、心配です

こちらをご利用ください

2014年5月22日追突されました

整形外科でレントゲンの結果異常なし

接骨院へ通っていますが、肩の痛みが取れません

整形の先生は良くなってると言いますが、根拠が判りません

おそらく、医師からしてみれば痛い根拠もわからないのだと思います。

追突で肩のMRIが必要かどうかは、現状ではわかりかねますが、

基本的に肩はMRIが必要な部位です。

早速ご回答いただき有難うございました、大変参考になりました。発症後四カ月ほど経ちましたので主治医に相談してみます。

お大事になさってください。

MRI診断で肩腱板部分断裂と言われました。ナボールSRカプセルとセレベックスカプセルを服用し、注射(潤滑油と言われました)をしています。NHKの放送で、肩腱板部分断裂には肩の筋肉を鍛えるリハビリ体操がある云っていました。現在のままリハビリをしないで症状は改善されるのでしょうか、リハビリ運動をしてくれる整形外科に変えたほうがいいでしょうか。ご指導ください。

おそらくヒアルロン酸の注入かと思われますが、腱板断裂急性期は安静にしている必要がありますが、ある程度時間が経過しているのならリハビリを開始しなければなりません。これは医師に、「積極的に肩を動かした方が良いのでしょうか?」と聞くと、肩を動かしてよい時期かどうかがわかります。

88歳の母ですが急に飛び出してきた車にぶつけられ4ケ月が経過しました。整骨院に通ってましたが、良くならず、歩行の際にびっこをひきます。明らかに事故前から比べると歩行状態が悪く、事故前に通っていたレクダンスには行けない状況です。骨折はしていないのですが後遺障害の認定は無理でしょうか。宜しくお願いいたします。

4か月間整骨院臣に通院を行っていたのでしょうか?

事故で6ヶ月通院して、今、後遺障害診断書を、病院で書いてもらっているのですが、認められるか、心配です

こちらをご利用ください

2014年5月22日追突されました

整形外科でレントゲンの結果異常なし

接骨院へ通っていますが、肩の痛みが取れません

整形の先生は良くなってると言いますが、根拠が判りません

おそらく、医師からしてみれば痛い根拠もわからないのだと思います。

追突で肩のMRIが必要かどうかは、現状ではわかりかねますが、

基本的に肩はMRIが必要な部位です。

早速ご回答いただき有難うございました、大変参考になりました。発症後四カ月ほど経ちましたので主治医に相談してみます。

お大事になさってください。

MRI診断で肩腱板部分断裂と言われました。ナボールSRカプセルとセレベックスカプセルを服用し、注射(潤滑油と言われました)をしています。NHKの放送で、肩腱板部分断裂には肩の筋肉を鍛えるリハビリ体操がある云っていました。現在のままリハビリをしないで症状は改善されるのでしょうか、リハビリ運動をしてくれる整形外科に変えたほうがいいでしょうか。ご指導ください。

おそらくヒアルロン酸の注入かと思われますが、腱板断裂急性期は安静にしている必要がありますが、ある程度時間が経過しているのならリハビリを開始しなければなりません。これは医師に、「積極的に肩を動かした方が良いのでしょうか?」と聞くと、肩を動かしてよい時期かどうかがわかります。

88歳の母ですが急に飛び出してきた車にぶつけられ4ケ月が経過しました。整骨院に通ってましたが、良くならず、歩行の際にびっこをひきます。明らかに事故前から比べると歩行状態が悪く、事故前に通っていたレクダンスには行けない状況です。骨折はしていないのですが後遺障害の認定は無理でしょうか。宜しくお願いいたします。

4か月間整骨院臣に通院を行っていたのでしょうか?